충북 제천서 태어나 20세 혼인

성현의 가르침 실천 방안 고민

죽기 직전까지도 시 쓰기 매진

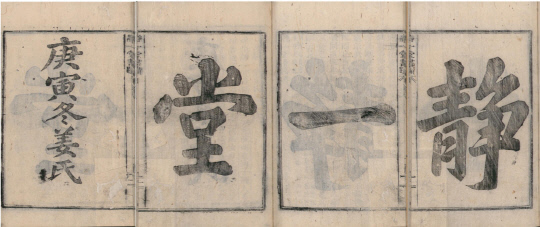

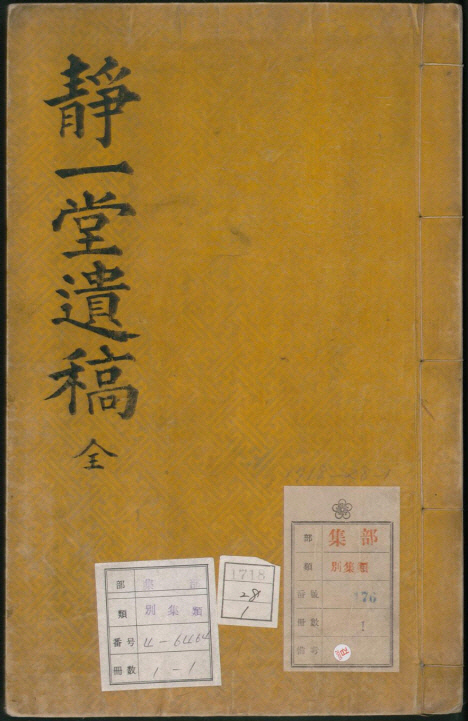

강지덕 '정일당유고'

①"나이 서른에 공부를 시작하니, 배움의 길 종잡을 수 없구나. 이제라도 모름지기 노력하여, 옛 성인과 같아지길 기대하네.(강지덕 시, '공부를 시작하며(始課)')

②"성(誠)이 아니면 어찌 간직하며, 경(敬)이 아니면 어찌 보존하리? 오직 이 두 가지만이, 도에 들어가는 문이로다.(강지덕 시, '성과 경을 읊음(誠敬吟)')

③남은 생애 다만 사흘인데, 성현 되기 기약 저버린 것 부끄럽네. 증자를 흠모하였는데, 바로 죽음을 맞이할 때로구나.(강지덕 시, '무제')

위의 한시 작품 세 수는 조선 후기 여성지식인 강지덕(姜至德, 1772-1832)이 지은 것이다. 강지덕은 ①의 '시과(始課) 시에서 자신이 서른 살에 공부를 시작했다고 말하며, 배움의 길에 서서 종잡을 수 없이 헤매고 있는 모습을 고백하였다. 그러면서 부지런히 노력하여 성현과 같아지기를 다짐하였다.

②의 '성경음(誠敬吟)'은 중국의 주자가 '구방심재명(求放心齋銘)'이라는 글에서, "사람의 마음은 잠깐 동안 놓아두면 천 리로 달아나네. 성(誠)이 아니면 어찌 간직하며, 경(敬)이 아니면 어찌 보존하랴?"라고 읊은 것을 인용한 시이다. 학문하는 방법은 '풀어져 놓아버린 마음을 구하는 것(求放心)'이고, 그러기 위해서는 성(誠)과 경(敬)의 자세로 임해야 함을 밝힌 논리인데, 강지덕은 성(誠)과 경(敬)을 도(道)에 들어가는 문으로 강조하였다.

③의 시는 강지덕이 예순 한 살의 생애를 마감하기 3일 전 꿈속에서 쓴 시이다. 이 시는 제목이 없고, 시를 짓게 된 사연을 첨부한 기록이 있다. 기록에 의하면 남편이 1822년(임오) 겨울에 오언절구를 지어 주며 자신의 학업 성취를 권면하였는데, 수년간 그 시에 대한 화답시를 짓지 못하다가 꿈속에서 시를 지었다는 것이다. 공부를 시작한 서른 살부터 세상을 하직하기 전 30여 년의 세월이 '성현(聖賢)되기를 기약'한 삶의 여정이었음을 보여준 시이다. 강지덕은 놀랍게도 이 시를 짓고 3일 뒤에 별세하였다.

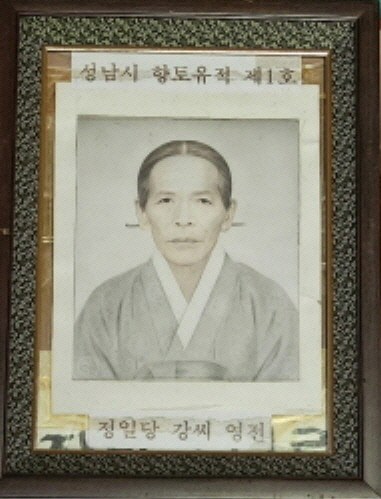

◇'지덕(至德)'이라는 이름을 짓게 된 사연=강지덕은 호가 정일당(靜一堂), 지덕은 이름이다. 정일당이라는 호는 정일당의 남편이 평소에 부인을 높이 우러러 부른 것이다. 정일당은 진주강씨로 조선 후기를 대표하는 문인이자 여성 성리학자이다. 아버지는 강재수, 어머니는 안동권씨 권서응의 딸이다. 정일당의 어머니 권씨는 우암 송시열의 적전 제자인 수암 권상하(權尙夏)의 동생 권상명(權尙明)의 현손이다.

정일당은 1772년 10월 15일 충북 제천 근우면 신촌 마을의 외가에서 태어났다. '지덕'이라는 이름은 친정어머니의 태몽에서 비롯되었다. 어머니 권씨가 정일당을 임신하고 있을 때에, 꿈속에 두 명의 성비(聖妃)가 방으로 들어와 심부름하는 사람 가운데 한 사람을 가리키며, "여기에 지극한 덕인이 있으니, 이제 너에게 부탁한다(此有至德, 令以付汝)"고 말하였다. 얼마 되지 않아 정일당이 태어났는데, 권씨는 꿈속에서 있었던 일을 마음속으로 대단히 이상한 일로 여겨 딸의 이름을 '지덕'이라 지었다.

◇아홉 자식 모두 잃은 비통함, 학문으로 승화=정일당은 1791년(신해) 20살 때에 여섯 살 연하의 윤광연(尹光演)과 혼인하였다. 그런데 친정과 시댁 두 집안은 누대에 걸쳐 덕망 있는 명문가였으나, 양가 모두 살림살이가 곤궁하였다. 그런 연유로 정일당은 혼인 후 3년 동안 시댁으로 가지 못한 채 친정에 머물러 살다가, 1794년(갑인) 여름에서야 충주에 있는 시댁으로 갈 수 있었다.

정일당의 시댁은 시아버지 사후(1793년)에 더욱 어려워져 가정 경제가 참혹하였다. 남편도 생계를 위해 충청도와 경상도 지역을 분주히 오가며 생계를 도모하였으나, 가난에서 벗어나지는 못하였다. 정일당 부부는 고향을 떠나 경기도 과천과 서울 등지로 이주하며 생계를 꾸려나갔다. 27살이던 1798년(무오)에는 남이 버린 외딴집이 있는 과천으로 이사 갔는데, 이 때 여러 날 밥을 굶었고, 아이들이 연이어 죽기도 하였다. 정일당은 5남 4녀의 자식을 낳았으나, 모두 말을 배우기 전에 죽어 '어머니', '아버지' 소리를 들어보지 못했다.

정일당은 그 깊고도 하염없는 통한을 가슴에 안고 삯바느질과 길쌈을 하며 어려운 살림살이를 이끌어나갔다. 그러면서도 남편이 학문을 할 수 있도록 길을 열어주고 끊임없이 격려하였는데, "배우지 않으면 사람의 도리를 할 수 없습니다. 정도를 버리고 생계를 도모하는 것은, 학문을 하면서 가난 속에서도 즐겁게 지내는 것만 못합니다. 내가 비록 재주는 없으나 바느질과 베 짜는 것은 조금 알고 있습니다. 마땅히 낮 밤으로 부지런히 하여 죽이라도 마련할 것이니, 원컨대 당신은 성현의 책을 읽고 집안의 일은 마음 쓰지 마십시오."라고 말하였다.

정일당은 남편이 경전을 탐독하는 곁에서 바느질을 하며 남편의 글 읽는 소리를 경청하였다. 정일당은 한 번 들으면 곧바로 그 글귀를 암송하고, 깊은 뜻을 알아채는 놀라운 재능을 가졌다. 정일당은 남편과 학문으로 소통하며, 성인처럼 되고자 하는 오직 한 가지 생각으로 자신의 학문세계도 크게 성장시켜 나갔다.

◇스승 같은 아내 역할과 문집 '정일당유고'=남편 윤광연은 정일당 사후 정일당을 위한 제문에서, "당신은 나를 중용 정대한 경지에 서도록 하였고, 천지 사이에서 한 점의 허물도 없는 사람으로 만들고자 하였소. 내 비록 미련하고 못나 다 실천하지는 못하였으나, 당신의 바른말과 지당한 논리에 종신토록 승복하였다오. 이 때문에 부부지간이 마치 스승처럼 엄격 단정하였고, 조금도 소홀함이 없었소. 매번 당신과 마주할 때면 신명을 대하는 것 같았고, 당신과 이야기할 때는 눈이 아찔해지는 것을 느꼈다오."라고 고백하였다.

그러면서 "당신이 죽었으니, 내 학문의 의문점은 누가 풀어 주며, 착오와 허물이 있을 때 누가 나를 훈계해 주며, 심신 수양과 품성의 함양하는 방도를 다시 어디서 강구하고 단련시킬 수 있겠소?"라며 통탄해 마지않았다.

윤광연은 죽은 아내의 글들을 모아 정서하고 편집하여 1836년 '정일당유고'를 목판으로 발간하였다. 유고의 내용은 한시·서간문·별지·기문·제발·묘지명·행장·제문·명·잡저·정일당 필적 등으로 이루어져 있다. 문집의 구성으로 보더라도 정일당의 고양된 학문의 수준과 위상을 짐작할 수 있다.

'정일당유고'는 다음과 같은 몇 가지 특징이 있다. 첫째, 남편을 대신하여 지은 '대부자작(代夫子作)'이 주류를 이룬다는 점이다. 둘째, 남편이 부인 사후에 부인의 문집 편찬을 도모했다는 사실이다. 셋째, 남편을 대신하여 지은 작품에 대하여 '대작(代作)'이라는 사실을 명확하게 밝혔다는 것이다. 넷째, 시와 문의 내용은 대부분 공자의 가르침에 부합되는 유교적 이념시가 주류를 이룬다는 점이다. 규방 여인 특유의 서정시는 찾아볼 수 없고, 철저히 유교경전을 바탕으로 한 이념공부와 심성수양, 안분자족의 실천으로 이루어져 있다.

◇부인이라도 행함이 있으면, 성인의 경지에 이를 수 있어=정일당은 남편에게 보낸 편지에서 임윤지당(任允摯堂)의 이론인 "나는 비록 부인이나, 하늘에서 부여받은 성품에는 애당초 남녀의 다름이 없다."를 언급하며, "비록 부인이라도 능히 행함이 있으면, 가히 성인의 경지에 이를 수 있습니다. 당신은 이것을 어떻게 생각하십니까?(雖婦人而能有爲, 則亦可至於聖人. 未審夫子以爲如何?)"라고 단도직입적으로 물었다.

정일당은 성현의 가르침을 가르침으로만 받아들이지 않고, 지속적으로 그것을 내가 어떻게 따르고 실천할까를 고민하였다. '행함(有爲)', 곧 '실천'을 한다면 '성인에 이른다.'는 것을 강력하게 주장하며 지행합일 시키고자 노력하였다. '여성으로서 성인되기를 기약한 사람'이 바로 정일당 강지덕이다. 문희순 문학박사·충청문화연구소 연구교수

관련기사

- [문희순의 충청女지도] 학문으로 운명을 벤 조선의 여중군자

- [문희순의 충청女지도] "나는 누구인가"… 근현대 99년 버텨낸 한 여성의 삶

- [문희순의 충청女지도] 일상의 재발견… 조선 풍속 한글 한시로 노래

- [문희순의 충청女지도] 낭군님 잃고 끊이지 않는 그리움… 시로 꽃피우다

- [문희순의 충청女지도] 서간도 망명 가족의 눈물… 일제도 결코 끊어내지 못한 정

- [문희순의 충청女지도] 눈물로 써내려간 서간 … 항일 망명 가족의 애끓는 情

- [문희순의 충청女지도] "오호 통재!"… 탄식·설움으로 써내려간 제문

- [문희순의 충청女지도] 동춘당 가문 전통 계승 위해 내치 힘 기울여