급박한 환경 속 봉제사 소홀하지 않고 접빈객 대접 최선

사람 귀하게 여겨 노비들 도망가지 않고 함께 난국 극복

조애중 '병자일기' ②

1637년 1월 17일. "마음속으로 참으며 날을 보내니, 살아 있을 날이 얼마나 되랴? 그래도 질긴 것이 사람 목숨이니 알지 못할 일이다. 한 번에 자식을 다 없애고 참혹하여 서러워하더니, 지금은 다 잊고 다만 (남한)산성을 생각하는가? 망국 중에 나라가 이렇게 된 일을 부녀자가 알 일이 아니지만, 어찌 통곡 또 통곡하지 않으리오!"

이 기록은 조애중(曺愛重, 1574-1645)이 병자호란을 당하여 본가를 떠난 지 한 달을 넘긴 시점에 무인도 죽도에서 망국의 상황을 통곡한 것이다. 조애중이 피란하기 시작한 날짜는 대략 1636년 12월 13일로 추정된다. 12월 13일 청나라 적병의 선봉대가 평양에 도착했다는 소문이 돌자, 민심이 흉흉해진 도성의 백성들은 부랴부랴 성을 빠져나갔다. 혼돈 속에 피란 행렬이 줄을 이었다. 조애중 일행도 이때 도성을 빠져나온 것으로 추정된다. 14일 강화유수를 퇴임한 조애중의 남편 남이웅은 조정의 관료들과 함께 인조와 소현세자를 호위하여 남한산성으로 들어갔다.

◇피란 여정 중에도 몰려드는 사람들 = 1638년 2월 3일 일기는 다음과 같다. "여산 종들 아홉을 데리고 오다가 반석에서 다 보내고, 이른동이·수복이·수길이가 저희 말(馬)을 두 마리 가져왔기 때문에 충주에 와서 돌아갔다. 영월 사람이 소를 가지고 마중을 나와 두 바리의 양식과 말 먹이를 갖추어 주었다. 어디로 가나 난리 중이지마는 우리에게는 이상하게도 먹을 사람이나 오가는 사람들이 모여드니 신기한 일이다."

조애중은 전라도 여산에서 6개월여의 피란 생활을 마치고 충주로 이동하여 4개월을 머물렀는데, 충주에 도착한 직후의 상황을 기록한 것이다. 충주에 도착하자 영월에 사는 사람이 소를 가지고 마중을 나오고, 말 먹이까지 가져다준 것이다. 충주에서 머문 곳은 '정수어미의 집', 곧 종의 집이다.

조애중의 말대로 피란 여정에는 많은 사람들이 함께했다. 가는 곳곳마다 사람들이 나와서 맞이했고, 위로와 문안, 식량 등의 물자를 제공해 줬다. 모여든 사람들은 피란과 체류지역의 지방관은 물론이고, 관리의 처와 첩, 친척, 종들에 이르기까지 다양했다. 조애중은 이러한 현상을 남편이 '주위 사람들에게 극진히 대접하였기 때문'이라고 생각했다. 모든 공을 남편에게 돌리고 있지만, 평소 조애중의 넉넉한 인품이 뒷받침되지 않고서는 불가능한 일이었을 것이다.

남편이 심양에서 볼모생활을 마치고 조정에 복귀한 이후의 일기에는 "손님들이 종일 와서 다 기록하지 못한다"는 내용이 적지 않다.

◇'봉제사(奉祭祀)·접빈객(接賓客)'의 실천 = 봉제사는 피란 중이라 하여 소홀히 하지 않았다. 죽은 사람들의 신주를 피란길에도 모시고 갔다. 제사는 시가 쪽으로는 남편의 생가와 양갓집의 증조부모, 외조부모와 양외조부모까지 지냈고, 친정 쪽으로는 친정부모의 제사를 지냈다. 친정 부모의 제사를 지내게 된 것은, 친정 오라버니들이 모두 사망하여 여동생 주서댁(김신행의 아내)과 함께 두 자매만 생존해 있는 상황이었기 때문이다. 죽은 조상들의 생일에는 생일 다례까지도 지냈다.

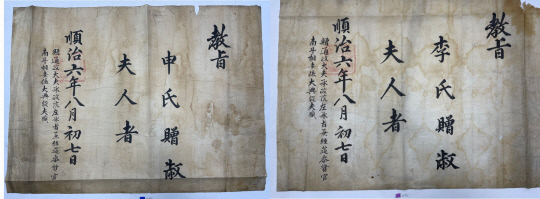

조애중은 4남 1녀의 자식을 낳았는데 모두 어린 나이에 죽었다. 그중 둘째 아들 남두상(南斗相)은 스물다섯 살 까지 살다가 죽었는데, 무슨 일인지 남두상이 첫 번째로 맞이한 아내도 일찍 죽고, 두 번째 아내도 죽었다. 조애중은 두 명의 아들며느리 중 이씨는 '창골며느리', 신씨는 '여주며느리'라 부르며, 두 며느리의 기제와 생일까지 챙기며 죽은 영혼들을 위로하였다. 아들과 두 며느리의 기제와 생일이 되면, "아이고 창천아 창천아! 나 죽은 뒤에는 누가 잔이나 정성으로 부어 놓을꼬?"라며 서러운 모정을 쏟아냈다.

접빈객은 조애중의 하루 중에서 더욱 중요했다. 피란처에도 수많은 사람들의 왕래가 있었지만, 특히 남편이 조정의 요직으로 복귀한 뒤로부터는 매일 손님치레를 하다시피 하였다. 손님 내방에 대한 일기의 기록을 보면, "손님네가 종일 오시니 다 기록 못한다.(1638년 6월 27-28일)" "종일 손님네가 가득하다.(1638년 11월 19일)" "손님이야 그칠 사이 있으며, 약주 아니 자실 수 있으랴.(1639년 9월29일)" "모든 손님네 연하여 오시니, 다 약주 잡숫고 취하시다.(1640년 1월 5일)" 등이다. 계속해서 찾아오는 손님들은 약주 몇 잔씩 마시고 돌아가는 경우도 있지만, 술자리가 그러하듯이 마시고, 식사하고, 취하여 며칠씩 묵고 가는 일도 많았다. 어떤 날은 새벽부터 밤늦게 까지 손님들의 방문이 이어졌다.

남편의 손님만 있는 것이 아니다. 조애중이 직접 초대하여 대접하는 경우도 있었다. 손님의 범위는 친인척 여성들, 의정부의 고급 관료로부터 각 고을의 지방관에 이르기까지 그 층위가 매우 다양했다. 남편이 대사헌 직을 수행하면서 내의원직을 겸하고 있었을 때에는 남녀 의원들을 불러 식사 대접을 하기도 하였다. 남편의 신분에 따른 배풂의 온정을 실천한 셈이다.

◇전쟁 중에 성찰한 인간 존재에 대한 인식 = 조애중은 자신을 둘러싼 타자들인 남편, 자녀, 며느리, 남편의 첩실, 서자, 친족, 빈객, 죽은 조상까지 자신과 관계 맺은 사람들에 대한 최선의 존중과 인격적 인간경영을 실천하였다.

특히 서자 남두림(南斗臨) 과의 관계는 각별하였다. 두림에 대한 사랑은 친자녀들의 사망으로 인한 결핍을 채워줄 수 있다는 점도 무시할 수는 없다. 그러나 그보다는 '남편의 자식이 곧 내 자식'이라는 본원적 사랑이 더 크게 작용하였다. 조애중은 두림을 자신의 '귀와 눈(耳目)'같은 존재라고 말하곤 했다. 일기 도처에서 "첩의 자식인들 어찌 아니 크랴?" "난들 너를 첩의 자식 같이 여기며, 너인들 나를 적모(큰어머니)라 여기랴?"라고 독백하며 아끼고, 신뢰하고, 사랑했다.

다음으로 노비에 대한 인식이다. 난리 통에 남의 집 종들은 도망가거나 숨은 자들이 많았다. 그런데 전국에 분포되어 있던 조애중 집안의 종들은 달아난 사람이 한 명도 없었고, 주인의 무사함을 기뻐하였다. 조애중은 이러한 현상에 대하여, '상전이 모질게 하지 않은 탓'이라고 생각했다. 조애중은 피란 여정에 종의 집에서 몸을 의지한 일이 많았는데, "피란 중에 얼고 데지 않은 것은, 모두 종들 덕분"이라고 말하면서 "종이라는 것이 우연치가 않다"는 고백을 몇 차례 기술하였다. 조선시대의 종(노비)은 인격을 논하기 어려운 하층민이다. 그런데 평소 그들의 수고로움과 존재 의미를 깊이 성찰하고 '인간으로' 대했던 것이, 전쟁과 위기 속에서 그들의 보살핌으로 환원된 것이다. 그렇게 병자일기 3년 9개월의 여정은 조애중의 휴머니즘이 빛나는 시간들이었다. 문희순 문학박사·충청문화연구소 연구교수

관련기사

- [문희순의 충청女지도] 전쟁 피란길서 삶의 성찰 써내려간 노부인

- [문희순의 충청女지도] 가슴속 군자의 도 품고 인생 살아간 여성 선비

- [문희순의 충청女지도] 남녀 차별없는 가르침 속 문학 소녀로 성장

- [문희순의 충청女지도] 현인군자 면모를 갖춘 여성… 주체적 가정경영 일궈내다

- [문희순의 충청女지도]시골에서 나온 진솔한 한시… 여성문학 위상 높이다

- [문희순의 충청女지도] 조선 마지막 여성문인… 시와 철학으로 삶의 품격 높이다

- [문희순의 충청女지도] 여성문인 동아리 '삼호정시사'… 문학·예술 향유 주도

- [문희순의 충청女지도] 시 품은 비운의 천재, 스물아홉에 신선이 되다

- [문희순의 충청女지도] 시공을 초월한 만남… 우리말로 다시 피어난 한시

- [문희순의 충청女지도] 조선시대 당쟁 소용돌이… 멸문지화 막아선 여성

- [문희순의 충청女지도] 詩로 소통하는 부부, 자녀 모두 문학인으로 키워내

- [문희순의 충청女지도] 금강산 여행 꿈꾼 '숭문동 문학 가족'의 당찬 막내 누이

- [문희순의 충청女지도] 동춘당 가문 전통 계승 위해 내치 힘 기울여

- [문희순의 충청女지도] "오호 통재!"… 탄식·설움으로 써내려간 제문

- [문희순의 충청女지도] 눈물로 써내려간 서간 … 항일 망명 가족의 애끓는 情

- [문희순의 충청女지도] 서간도 망명 가족의 눈물… 일제도 결코 끊어내지 못한 정

- [문희순의 충청女지도] 일상의 재발견… 조선 풍속 한글 한시로 노래

- [문희순의 충청女지도] 학문으로 운명을 벤 조선의 여중군자