김호연재 ①

충남 홍성 오두리서 태어나 명문가 후손의 긍지 높아

혼인 이후 부조리한 상황, 한시작품 244수에 담아내

꿈속에 혼이 돌아 고향에 돌아가니 / 놀 안개 강에 가득하고, 물은 부질없이 출렁이네. / 어촌은 쓸쓸히 봄빛 저물었는데 / 아득히 높은 집이 우리 집이로구나. / 방초 돋아난 못 둑에는 푸른 이끼 끼었고 / 이리저리 떨어진 꽃, 땅에 가득히 붉었어라. / 주렴을 반만 걷고 서로 나와 웃으며 맞으니 / 형제들 옛 집 가운데 완연하였도다. / 은근히 묻고 대답함은 평상시와 같은데 / 서로 그리웠었다는 말에 눈물 절로 흐름이여. / 그리움에 그 몇 번이나 애가 끊어지려 했던가? / 아우의 얼굴 이미 쇠하고, 형의 머리 희었도다. / 홀연히 물 위의 새벽 조수 움직임을 듣나니 / 꿈속의 혼 돛대 떨어지는 소리에 놀라 깨었네. / 돌아오매, 서글픈 마음은 찾을 곳이 없고 / 오직 서창에 지는 달 밝게 비침을 보도다. (김호연재 시 '몽귀행')

이 시는 우리나라 여성 한시문학사에서 가장 빛나는 업적을 이룩한 김호연재(金浩然齋, 1681-1722) 시인이 읊은 '몽귀행'이다.

김호연재는 꿈속에서 파도 소리 출렁이는 바닷가 마을 오두리 친정집으로 돌아가 형제자매와 그리움의 회포를 풀었다. 그러나 평소에 그토록 간절히 이루어지길 소망했던 형제들과의 만남은, 새벽 바닷물 위의 돛대 떨어지는 소리에 물거품이 됐다. 홀연히 꿈에서 깨어나 서창으로 지는 밝은 달을 마주한 현실. 그 허망하고 서글픈 마음을 노래한 시다.

◇김호연재의 가계

김호연재는 강원도 고성군수를 지낸 아버지 김성달(金盛達)과 어머니 이옥재(李玉齋) 사이에서 여덟째 자식으로 태어났다. 출생지는 충남 홍성군 갈산면 오두리이다. 김호연재의 고조 김상용(金尙容)은 병자호란 때 강화도에서 순절한 충신이며, 외고조 이정구(李廷龜)는 문관으로 각각 17세기를 우뚝하게 빛낸 명현들이다.

인조의 장남 소현세자(昭顯世子)의 부인 민회빈(愍懷嬪) 강씨는 이모할머니이고, 우리에게 잘 알려진 조선의 베스트셀러 소설 '구운몽'과 '사씨남정기'의 저자 김만중(金萬重)은 이모부다. 이렇듯 김호연재의 친가와 외가의 인물들은 일일이 다 거론하기 어려울 정도로 화려하다.

특히 고조 김상용은 1636년 12월 극한의 추위 속에서 발발한 혼돈의 전란 상황 속에서, 지키고 있던 강화도의 남문이 함락되자 화약고에 불을 지르고 순절·산화한 인물이다. 김상용의 아우 김상헌(金尙憲)도 심양으로 압송돼 볼모의 고초를 치렀다. 이렇듯 김상용은 나라를 위해 목숨을, 김상헌은 굽힐 수 없는 척화 의리로 각각 혹독한 대가를 지불함으로써 안동 김씨는 후인들에게 충절의 상징으로 인식됐다.

김호연재의 선대는 서울 인왕산 계곡 청풍계에서 '장동 김씨'로 세력을 형성하며 살았다. 그런데 김호연재의 증조 김광현(金光炫)이 아버지 김상용의 죽음 이후, 세상살이에 대한 뜻을 잃고 홍주 갈산의 오두에 새롭게 정착하게 되는 계기가 됐다. 김광현의 입향 이후, 오두리에 뿌리를 내린 김성달 집안의 안동 김씨를 가리켜 '옷머리 김씨(갈뫼 김씨)'라 부르게 됐다.

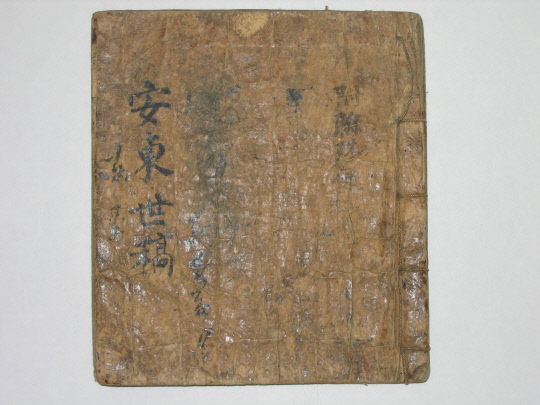

◇친정 부모, 조선 제일의 금슬부부

김호연재의 친정아버지와 어머니는 금슬 좋은 부부로 소문이 났다. 서로 사랑하고 권면하며 존중한 지음(知音)의 부부였다. 한가로울 때면 함께 바둑 두기를 즐겼고, 때때로 술병을 들고 오산(鰲山)의 반구헌(伴鷗軒)에 올라 저 멀리 간월도에서 오두 나루로 돌아오는 고깃배를 바라보곤 했다. 봄이면 화전을 부쳐 술동이를 기울였고, 겨울이면 댓잎에 쌓인 눈꽃을 꺾어 아내에게 바친 남자가 김성달이다. 시흥(詩興)이 일 때면 누가 먼저랄 것 없이 시를 지었고, 그 운자에 화답했다. 김성달은 벼슬살이로 집을 떠나 있게 될 때면 안부 편지와 시를 써서 부인에게 보냈다. 이옥재도 화답시를 써서 편지와 함께 부쳤다. 부부의 시집 '안동세고'에는 그러한 정경이 절절히 묻어나 있다. 부부의 사랑과 믿음에 바탕 한 연가적 한시 작품은 그 양이나 질적인 면에서 우리나라 한시사에서 독보적이다.

김성달 부부는 서로의 시작품을 평가해 주기도 했다. 잘 된 시에 대해서는 '매우 아름답다(佳, 甚佳, 絶佳)'라고 평하기도 했고, 부족한 부분에 대해서는 '본뜻을 해치지 않는 범위 안에서 고쳐 주기도(語勢不成處, 以其本意點改)' 하면서 말이다.

◇문학소녀로 성장

김호연재는 열아홉 살 동춘당 송준길의 증손자 소대헌 송요화와 혼인하기 전까지 홍성 갈산 오두리에서 살았다. 김성달 부부는 자녀들을 남녀 차별 없이 가르쳤다. 그 결과 김호연재의 세 명의 언니와 서여동생들도 모두 한시작품을 창작했고, 오늘날까지 작품집이 전해지고 있다.

김호연재는 어렸을 때부터 익히 가문의 역사를 들으면서 성장했으므로 집안에 대한 긍지가 높았다. 그러한 의식의 한 단면이 한시와 '자경편(自警篇)'이라는 산문작품들을 통해 구현됐다. 김호연재는 일찍이 자신의 존재에 대해 "나는 비록 여자의 몸일지라도 부모님께서 낳아 길러주신 은혜를 입어 명문가에서 생장하였으니, 어찌 용렬하게 금수의 무리와 더불어 길고 짧은 것을 다툴 수 있겠는가? (자경편, 自修章. 雖是女子之身, 蒙父母生成之恩, 而生長於名門, 寧可碌碌, 與禽獸之徒, 爭長競短乎?)"라고 말했다.

거칠 것 없이 자란 문학소녀 김호연재. 그러나 혼인 이후의 삶은 적지 않은 부조리한 상황에 직면하게 되었다. 탕탕한 군자의 마음으로 성현의 뜻을 따라 살고자 했으므로 세상과 섞이지 못하는 일도 적지 않았다. 그럴 때면 친정 부모님의 길러주신 은혜와 명문가 후손으로서의 자존으로 마음을 다잡았다. 김호연재는 자신을 지키며 타자들에 대해 '금수의 무리들과 길고 짧은 것을 다투지 않겠다.'는 강경한 말을 쏟아 내기도 하였다. 김호연재의 불꽃 같은 혼인 이후의 삶은 한시작품 244수 속에 녹아져 있다. 문희순 문학박사·충청문화연구소 연구교수

관련기사

- [문희순의 충청女지도] 가슴속 군자의 도 품고 인생 살아간 여성 선비

- [문희순의 충청女지도] 전쟁 피란길서 삶의 성찰 써내려간 노부인

- [문희순의 충청女지도] 전쟁·피란 상황 속에서 더 돋보였던 인간경영

- [문희순의 충청女지도] 현인군자 면모를 갖춘 여성… 주체적 가정경영 일궈내다

- [문희순의 충청女지도]시골에서 나온 진솔한 한시… 여성문학 위상 높이다

- [문희순의 충청女지도] 조선 마지막 여성문인… 시와 철학으로 삶의 품격 높이다

- [문희순의 충청女지도] 여성문인 동아리 '삼호정시사'… 문학·예술 향유 주도

- [문희순의 충청女지도] 시 품은 비운의 천재, 스물아홉에 신선이 되다

- [문희순의 충청女지도] 시공을 초월한 만남… 우리말로 다시 피어난 한시

- [문희순의 충청女지도] 詩로 소통하는 부부, 자녀 모두 문학인으로 키워내

- [문희순의 충청女지도] 금강산 여행 꿈꾼 '숭문동 문학 가족'의 당찬 막내 누이

- [문희순의 충청女지도] 동춘당 가문 전통 계승 위해 내치 힘 기울여

- [문희순의 충청女지도] "오호 통재!"… 탄식·설움으로 써내려간 제문

- [문희순의 충청女지도] 눈물로 써내려간 서간 … 항일 망명 가족의 애끓는 情

- [문희순의 충청女지도] 서간도 망명 가족의 눈물… 일제도 결코 끊어내지 못한 정

- [문희순의 충청女지도] 일상의 재발견… 조선 풍속 한글 한시로 노래