`이곳은 답변을 주는 곳이 아니라 질문을 하는 곳이다.`

서울에서 G20 정상회의가 열렸을 때도 그랬다. 오바마 대통령이 기자회견을 요청했다. 한국기자에게 우선권을 주었는데도 아무 반응이 없었다. 몇 번을 재촉해도 민망할 정도로 숨만 죽이고 있었다. 결국 외국 기자들에게 빼앗기고 말았다. 언론들은 닫혀 진 우리교육의 문제라고 혹평했다.

질문은 잘할수록 효과가 커진다. 잠재된 호기심을 불러 일으켜 창의력을 신장시킬 수 있기 때문이다. 새로움을 찾지 못하는 사람은 뒤떨어 질 수밖에 없다. 어려서는 보이는 것 마다 비밀 상자로 보인다. 기어가는 달팽이도 자세히 보면 꿈 같은 나라가 보인다. 이런데도 질문을 제지당하기일수다. 중·고등학교에서는 더하다. 대학교도 그렇다. "자, 이제 전부 끝났어요. 질문 있으면 해봐요." 서로가 암묵적으로 안하기를 바란다. 하고 싶어도 침만 꿀꺽 삼킨다. 섣불리 나섰다간 비난받는다.

어린이들은 다르다. 수업이 시작됐어도 시끌벅적하다. "조용해라, 선생님 오신다." 교사가 질문하라면, "저요, 저요" 왕왕댄다. 소나기처럼 쏟아지니 감당하기 어렵다.

"선생님은 어째서 국어시간이면 읽기만 시켜요.", "만화책 싫은데 왜 두 권이나 읽어야 해요.", "새들은 왜 수놈이 암컷보다 크고 예쁜 가요…."

알고 싶고 묻고 싶은 것도 많다. 이럴 때 즉시 토론학습훈련에 돌입해야 한다. 얼마 안가서 거침없이 묻고 대답한다. "야, 신난다." 손뼉치고 엉덩이춤을 춘다. 역동적인 방향으로 전개된다. `발견, 통찰, 질문, 배려, 경청….` 이런 모습들이 흐뭇하다

해변에서 나누었다는 대화가, 창조의 동기가 되었다니 놀랍다.

"아빠, 지금 찍은 거 빨리 볼 수 없어요?"

얼마 안가 즉시 볼 수 있는 카메라를 발명했다.

아인슈타인의 말도 의미심장하다.

"내게 1분이 주어진다면 55초 이상을 질문해야 하겠다."

멍석만 잘 깔아주면 얼마든지 할 수 있을 텐데도 제재만 한다. 시원스레 열어 준다면 질문을 폭포같이 쏟아 낼 거다. 숨죽이는 교실보다 왕왕대는 분위기가 학습효과가 훨씬 높다. 우리 학생들 `질문을 못하는 가, 안하는 가.` 따져 볼 일이다.

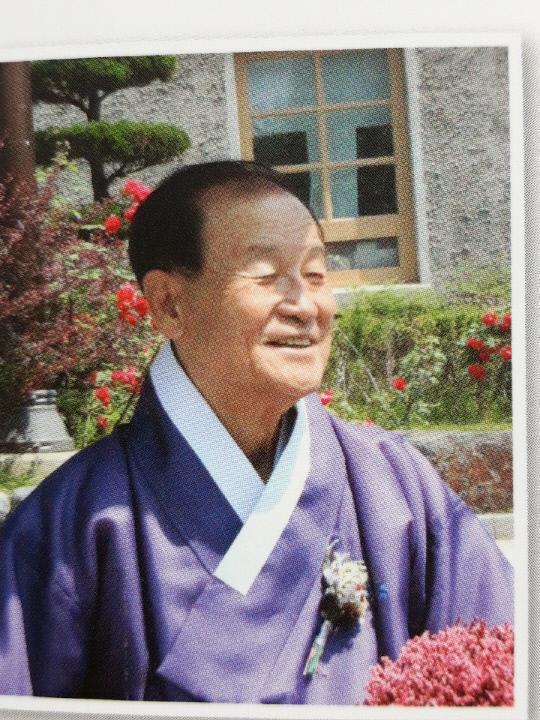

김남식 수필가

<저작권자ⓒ대전일보사. 무단전재-재배포 금지>