지금은 미술관, 독서실, 상담실, 음악실, 컴퓨터실, 잔디구장, 체육관, 수영장…. 이렇게 훌륭한데 고통스런 공간이 되어버렸다. 학교경영이 잘못되었나, 학습방법이 문제인가. 학부모와 사회의식구조와 국가시책이 잘못되었는가. 서로가 네 탓만 하니 어쩌나.

6.25전쟁 후, 시설은 미약했지만 학교생활은 신났다. 학교에 가고프고 선생님과 함께 하는 시간이 즐거웠다. 아리따운 처녀선생님은 내게 특별한 관심을 가져 주었다. 가정형편을 생각해서 그런 것 같다. 받아쓰기 잘했다며 빨간 동그라미를 쳐주면 하늘로 날아오를 듯했다. 멋진 총각선생님은 몸을 좌우로 흔들며 풍금을 연주했다. 지명 받으면 뛰어나가 목청 높였다.

"나의 살던 고향은 꽃피는 산골….안아 주던 가슴이 하늘만큼 넓었는데.

요즈음 아이들에게"학교 가는 게 좋고, 선생님이 보고 싶은가."라고 물으면 어떤 대답을 할까. 공부에만 파묻혀 자연음미나 운동 시간이 없다. 매일 통제만 받아야 하니 힘 든다. "스승의 그림자는 밟아서는 안 된다."는 말은 옛말이 되어버렸다. 교권이 바람 앞에 등불이다. 사랑으로 훈계했어도 경찰에 신고한다. 현직 교장들이 하는 말이 기 막히다.

"또박또박 봉급 받기가 미안해요. 새로운 시책을 펼치려면 교사와 학부모는 물론이고 아이들도 반대해요."

초등학교 2학년 담임 때다. 함께 근무하는 여교사가 벅찬 어조로 말했다.

"전에는 제 아이가 등교 때마다 늑장을 부렸어요. 지금은 선생님이 보고 싶다고 재촉하니 기특해요. 고마워요."

학교의 주요업무까지 맡아 무척 바빴다. 궁리 끝에 자주적 학습방법을 훈련시켰다. 교장으로 승진하자마자 직원들과 협의했다. `사랑하는 학교, 존경받는 선생님`이 되자며 교문에 표어를 붙이고 힘을 합쳤다. 날이 갈수록 분위기가 생동감 있게 달라졌다. 모든 학교가 그렇게 된다면 얼마나 좋을까.

행복한 가정, 즐거운 학교, 다가가고픈 선생님, 부지런히 일하는 사회가 되어, 세계 일류 국가로 우뚝 서게 될 거다.

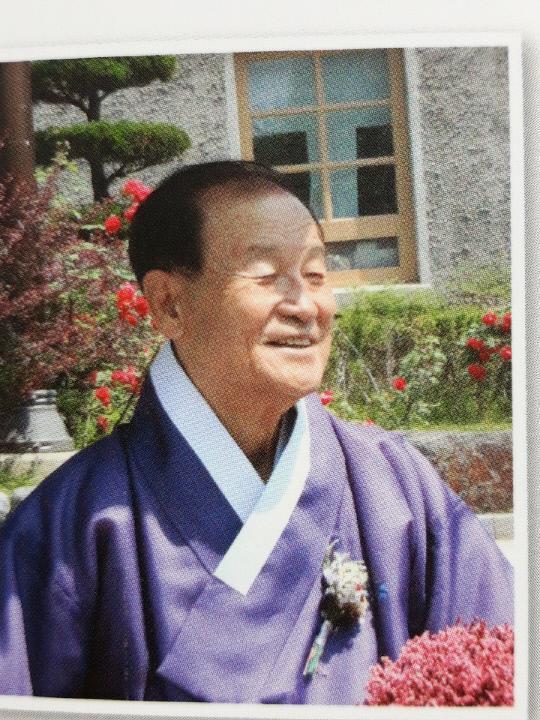

김남식 수필가

<저작권자ⓒ대전일보사. 무단전재-재배포 금지>