기산 정명희 화백 개인展

이공갤러리와 대전갤러리에선 각각 20-30점의 작품을 선보인다. 대전갤러리에서는 큰 작품 위주로, 이공갤러리에서는 작은 작품을 전시한다. 이번 전시에서 내보이는 작품은 지난 1년간 기산이 작업한 신작들이다.

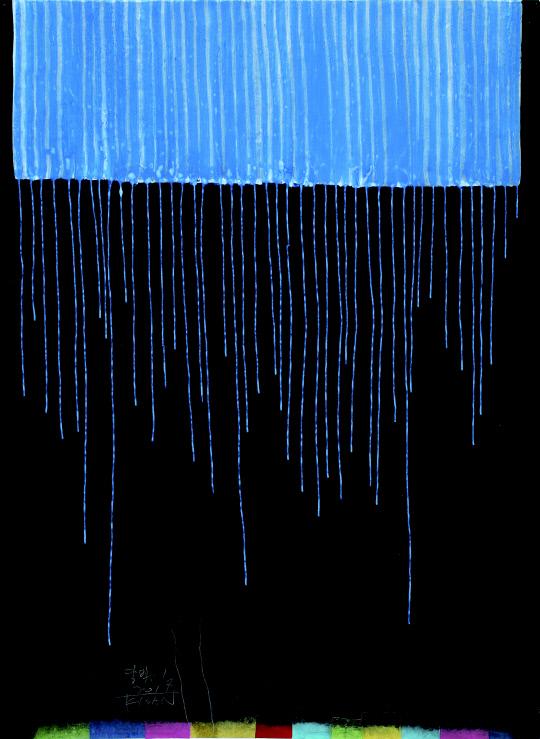

기산의 작품은 합지에 먹을 사용하는 수묵을 기본으로 하고 그 위에 채색과 콜라주를 해 현대적인 화면을 갖는다. 그래서 표면적으로는 현대 추상회화의 형태를 하고 있지만, 중첩되는 재료의 사용과 작가가 가진 문인적 정신이 결합돼 하나의 언어로 설명할 수 없는 다층적인 층위를 갖고 있다.

기산은 자신의 작품에 대해 "그림이 나를 그리고, 스스로 저 살 궁리를 하는 것"이라 너털웃음으로 평한다.

전시를 할 때마다 새로운 작품을 하지만, 그에 대해 미리 걱정하지 않고 그 때 그 때 주어진 화두나 눈에 들어오는 것들을 시초로 작업하다보면 그림이 자연히 그를 이끈다는 것이다.

그 시작은 잘라 붙인 색종이일 때도 있고, 우연히 끌린 신문의 디자인일 때도 있다. 혹은 매일 새벽 운동길에 발견한 장구마구리가 시작일 때도 있다. 그 시작이 무엇이 되었든 우선 작업을 시작하면 기산은 그 다음이 자연히 이루어진다고 한다. 마치 즉흥 연주처럼 말이다. 그래서 그의 작업에는 작가의 삶이 녹아있다. 이성적인 통제로 표현한 것이 아니라, 작가의 몸에 내재되어 있던 것들이 느리게 혹은 빠르게 화면에 표현되기 때문이다. 그리고 그 속에 작가의 내면을 담은 글귀가 담긴다.

화중유시(畵中有詩).

기산은 몇 권의 시집을 냈는데 그래서일까, 시(詩)와 화(畵)를 하나로 본 문인화처럼 항시 글귀를 그림 한켠에 배치했다.

기산의 근작에는 사각의 기하학적 형태가 두드러진다. 이는 2016년에 원형과 부채꼴을 테마로 했던 금강홍(錦江虹) 시리즈와는 또 다른 변주이다. 사각의 화면은 2017년 여름에 전시한 신동엽 시인을 기리기 위한 작품에서도 등장했다. 손바닥만 한 정사각형 화면에 먹과 채색물감을 층층이 쌓아 올려 이룬 시리즈로 동학운동의 저항정신을 표현한 신동엽 시인의 정신을 표현했다고 한다.

물감의 흘러내림으로 시각화된 편경의 울림소리는 기산의 예술세계에서 금강으로 확장된다. 기산에게 있어 금강은 그의 삶과 예술의 원천이다. 일생의 대부분을 대전에서 터를 잡고 활동한 만큼 기산에게 있어 금강은 남다른 의미를 갖는다.

그래서 기산은 금강(錦江)을 예찬한다. 기산은 최근 강물이 가지고 있는 `빛과 소리`에 대해 명상의 시간을 적극 할애하고 있다고 한다. 그곳에 치유가 도사리고 있음을 깨달은 것이다. 자연과 사물이 인간과 소통하듯 무위자연(無爲自然)에 순응하는 것. 좋은 작품을 제작한다는 것은 스스로를 위한 것이기도 하겠지만 결국 작품의 생명을 지속시키는 비결이라는 게 그의 설명이다.

기산은 작가노트에서 "정체성, 특히 예술가에게는 생명과도 같은 것으로 혈통과 가계의 영향으로 얻어지기도 하지만, 성장하면서 교육을 통해 체계적으로 얻는 것이 보편적"이라며 "그러나 이성적 시야가 넓어지면서 스스로 개척한다고 보아 틀림이 없다. 즉 외적인 영향에 의한 패치워킹 과정에서 자신의 정체성이 강화되고 변화, 발전된다"고 회고했다.강은선 기자

<저작권자ⓒ대전일보사. 무단전재-재배포 금지>