부여→‘소부리’·백마강→‘백강’ 제이름 되찾기 서둘러야

오는 2013년 세계유산 본등재를 위한 유네스코 실사와 평가에 앞서 해야 할 일들이 많지만 가장 중요한 것은 ‘백제 바로 보기’다.

우리는 백제에 대해 많이 알고 있다고 착각한다. 삼국시대의 한 축이면서 영화 ‘황산벌’에 나오는 나라 이상으로 안다고 생각한다. 하지만 정말 그럴까. 백제 고도인 소부리(부여)를 가로지르는 백강(白江)을 백마강(白馬江)이라고 잘못 부르고, 사비 백제의 주산인 부소산(扶蘇山)이 무슨 뜻인지 모른다. 부소산 기슭 절벽을 낙화암(落花岩)인 줄 알고, 이곳에서 떨어진 궁녀가 3000명이나 되는 줄 알고 있다. 죄다 틀렸다.

백제유산을 세계문화유산으로 등재시키려면 제대로 알아야 한다. 백제 유적 곳곳에 박혀있는 잘못된 지명 유래를 뽑아내고, 후대에 창작 전승된 이야기를 조심스럽게 걸러 내야 한다. 충남도가 백제역사문화를 되살리는 노력 가운데 유독 뒤쳐진 분야가 ‘백제말’을 찾고 알리는 작업이다. 잃어버린 백제어, 뜻모르는 유적, 잘못된 유래를 찾아 짚어봤다.

◇부여(扶餘)=사실 ‘부여’라는 이름부터 백제어가 아니다. 백제 패망 이후 소부리주(州)로 격하됐다가 신라 경덕왕(757년)이 개정한 신라어 지명이다. 공주나 황산벌도 마찬가지로 후대에 신라 지명으로 바뀐 이름이다. 백제 수도의 흔적을 지우려했지만 현재도 부소산 기슭 마을에는 소부리가 남아있다. 소부리는 말음절인 리가 떨어져 나가면서 ‘소부>사비’가 된다. 한성 백제시대에는 소부리가 소와 부리로 나뉘고, ‘소>새’, ‘부리>불>벌(들판)’이 된다. 소부리는 새벌이고, 새벌은 서울이 된다. 신라 서라벌과 같은 이치다.

해마다 수억원 이상의 예산이 들어가는 백제문화제에 사용되는 문구에 ‘부여’, ‘공주’, ‘백마강’, ‘황산벌’은 넌센스인 셈이다. 경주는 서라벌, 대구는 달구벌, 광주는 무등골, 전주는 비사벌이라는 이름으로 옛 문화를 재현하고 있지만 정작 충남도의 백제문화제는 ‘고마나리’, ‘소부리’를 외면하고 있다. 유네스코는 세계문화유산 등재를 위해 ‘진정성’을 요구한다. 진정성은 우러나는 것이다. 백제 고마나리(큰나라) 문화제, 백제 소부리(서울) 문화제 등 얼마든지 진정성을 강조할 수 있다.

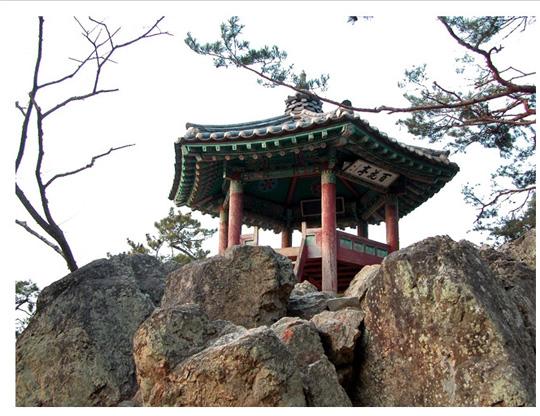

◇부소산(扶蘇山)=백마강을 따라가다 보면 높이 106m의 언덕이 나온다. 사비의 진산(鎭山)인 부소산이다. 산꼭대기를 타고 부소산성터·군창지·영일대 터·송월대 터 등 백제역사유적의 대부분이 이름을 올린다. 조선 후기에 건립한 사비루·영일루·반월루·백화정이 나오고, 백화정 바로 밑에 삼천 궁녀가 푸른 강물에 몸을 날렸다는 낙화암(落花岩)이 있다. 여기까지가 부소산에 대한 일반인들의 지식이다. 그런데 부소산이 무슨 뜻이냐고 물어보면 말문이 막힌다.

백제어 최고 권위자 도수희 충남대 명예교수(국어학)의 ‘한국지명 신연구’에 따르면 부소산은 백제어로 ‘부소 모이(뫼)’고, 부소는 솔(松)이다. 흥미로운 사실은 백제 시조 온조가 위례홀에 도착해 먼저 오른 산이 ‘부아악(負兒嶽)’이라는 점이다. 현재 부아악은 서울의 삼각산으로 통용된다. 하지만 ‘부아’는 음차된 표기다. ‘부아=부사=부소’, 즉 소나무이며 부아악은 송악(松嶽)이다. 한성 백제 수도 위례홀과 고려 수도 개성, 사비 백제 수도 소부리의 진산이 모두 송악(松嶽)인 셈이다. 부소산이 간직한 뜻은 수도 서울의 든든한 진산(鎭山)이라는 의미다.

◇백마강(白馬江)=제대로 백제를 알 요량이면 백마강은 ‘백강(白江)’으로 불러야 옳다. 구당서, 당서, 일본서기, 삼국사기는 모두 이곳을 ‘백강’이라고 쓰고있다. 백마강이라는 이름이 나오는 문헌은 세종실록(1454년)부터다.

도 교수는 “이두와 향가에서 보이는 백(白)의 옛 소리가 ‘삽’이고, 지명에서도 백정자(白亭子)가 삽쟁이, 동학사 입구 사봉(沙峰)은 삽재로 읽힌다”며 “삽강(白江)’이 바로 사비강, 소부리강이라는 것을 알아야 한다”고 말했다.

그러면 왜 백강은 백마강이 됐을까. 여기에는 인문학적 상상력, 문학적 각색이 가미됐다. 조선시대 ‘세종실록’과 ‘동국여지승람’에는 용을 낚았다는 조룡대(釣龍臺)에 얽힌 일화가 나온다. 소정방이 백제를 공격할 때 강을 건너려고 하는데 비바람이 세차 건너지 못하자 흰 말을 미끼로 용을 낚으니 강이 조용해졌고, 진격해 백제를 멸망시켰다. 이에 강을 백마강이라고 하고, 용을 낚았던 바위는 조룡대라고 했다는 것이다.

하지만 이보다 훨씬 이전에 씌여진 ‘삼국유사’에는 “사비하(河)에서 용을 낚아 올렸고, 바위에 무릎 꿇은 흔적이 있어 용암(龍岩)이라고 부른다”고 씌여있다. 백마강은 백강 또는 사비강이고, 조룡대의 실제 이름은 용암이 옳다.

◇낙화암의 허구=삼천 궁녀가 꽃잎처럼 떨어지며 패망한 백제의 마지막을 장식했다는 낙화암(落花岩). 하지만 정작 낙화암을 찾은 사람들은 고개를 갸우뚱거리기 십상이다. 이 좁은 곳에서 3000명이 떨어져 죽을 수 있을까라며 백제의 최후마저 우습게 본다. 거짓의 역사라는 굴레까지 덧씌워질 수 있다.

사실 낙화암이라는 지명은 이승휴의 제왕운기(1287년)와 이곡의 시 ‘조룡대하강자파(釣龍臺下江自波)’에서 유래됐다. 하지만 ‘삼국유사’에는 ‘타사암(墮死岩)’, ‘제후궁(諸後宮)’으로 기록됐다. 단순히 모든 후궁들이 떨어져 죽은 바위라는 의미다. 이것은 진실이다.·

세계문화유산 본등재의 길은 분명 멀고 험하다. 하지만 이런 것부터 바로잡아야 세계문화유산 본등재를 위한 진정성이 확보되는 것은 아닐까.

권성하 기자 nis-1@daejonilbo.com

<저작권자ⓒ대전일보사. 무단전재-재배포 금지>