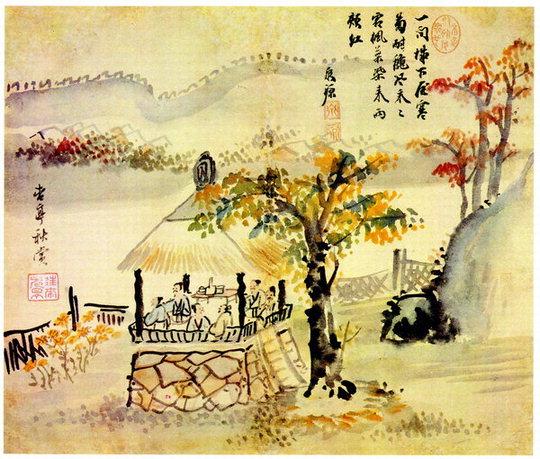

그림을 요즘 세태에 비유한다면 단풍놀이를 핑계 삼아 나온 선비들이 스마트 폰으로 인증 샷을 한 것과 진배가 없다. 정자 밖은 만산홍엽이다. 낙엽이 베푼 향연의 절정이다. 흰 손수건을 단풍에 대면 금세 빨갛고 노란 물이 들것처럼 물기를 흠뻑 머금고 있다. 울타리를 따라 핀 국화꽃 향기는 만추의 멋을 더해준다. 먼 산 성벽이 뱀처럼 둘러쳐 있고 산등성이 아래에는 지붕을 맞댄 집들이 옹기종기 모여 있다. 여섯 선비들이 사는 집일 게다. 정자는 마을 언저리 풍치 좋은 곳에 자리하고 있음을 알 수 있다. 그림 위쪽의 제시도 이를 뒷받침하고 있다. 불타는 듯 피어오른 단풍에 화가의 시심이 발동한 것이다. `한 줄로 죽 둘러쳐진 성벽 아래에는, 찬 서리를 맞은 국화가 가을바람을 견디고, 서리 맞은 단풍은, 두 볼을 물들여 발갛게 되었구나.` 그림이 시가 되고 시는 그림이 되는 격이다. `시화동원(詩畵同原)`이란 달리 있는 말이 아니다.

석당은 조선 회화사에서 주목받을 만한 여러 작품을 남겼으나 생몰은 물론 가계와 행적이 분명치 않다. 화원 이재관이 조카라는 점만 알려져 있다. 이유신은 수적으로 많은 작품을 남겼는데도 평가에 인색한 것은 양반도 상민도 아닌 어중간한 신분인 여항문인인 탓일 게다. 어느 시대나 비주류는 조연일 뿐이다. 이유신도 그 한계를 벗어나지 못했다. 요즘 공천문제를 둘러싸고 정치판이 유난스럽게 시끄러운 것도 한계 극복을 위한 몸부림의 또 다른 모습이 아닌가. 그래도 예술이 아름다운 것은 정치판처럼 추함이 없기 때문이다.

충남문화재단 문화사업팀장

<저작권자ⓒ대전일보사. 무단전재-재배포 금지>