'안면도 오디세이'展 >>>10-19일 서울 두산갤러리

손 작가는 30년만에 서울 생활을 정리하고 고향인 안면도에 내려와 해안가를 일주하며 섬을 기록하기 시작했다. 황도를 시작으로 안면암, 정당리, 독개, 라암도, 누동리, 영목으로 이어진 해안선 길이는 120㎞. 카메라를 들고 걷는데 꼬박 15일이 걸렸다. 그 시간 보고, 느끼고, 생각하며 얻어낸 결과물이 오는 10일부터 19일까지 서울 두산갤러리에서 열리는 `안면도 오디세이` 특별전에 공개된다. 작품수만 140여점에 달하는 대형 전시다.

그의 사진을 제대로 보려면 멀리서 크게 한번 보고, 자세히 들여다 보고, 텍스트 설명까지 꼼꼼히 읽는것이 좋다. 사진만 봐서는 보여지는 이미지와 머릿속에 떠오는 이미지가 다소 상충될 수 있다.

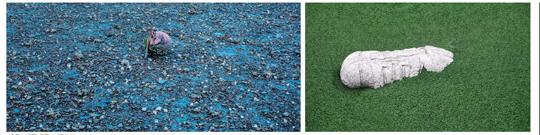

`영목 5279`가 바로 그렇다. 한눈에 보이는 이미지는 마치 밤하늘의 별들 사이에 있는 행성을 찍은 환상적인 우주사진처럼 보이지만 자세히 보면 배신감(?)마저 든다. 밤 하늘의 별들은 갯벌의 돌멩이들과 조각난 바지락 껍데기들이고, 행성은 플라스틱 부표다. 다소 평이한 갯벌사진으로 끝날 수 있는 것을 작가가 색조정과, 과감한 편집을 통해 환상적인 우주 사진처럼 마술을 부린것이다. 바람아래 9692`도 마치 매혹적인 에메랄드 컬러의 늪지대에 떠있는 미 확인 오브제 같이 보인다. 가까이서 보자. 미확인 오브제는 여기저기 갈라지고, 파손된 스티로폼 부표다. 작가의 의도가 궁금해 질 수밖에 없다.

"양식용 폐부표를 해안가에서 처음 봤을때 공격적으로 보였어요. 그래서 모래를 녹색으로 바꿨죠. 그랬더니 녹조류로 뒤덮힌 바다같이 보이는거예요. 흰 부표는 마치 산소가 없어 죽어가는 물고기처럼 보이고요. 환경적인 아픔이 느껴지더군요."

작가가 해안가를 일주하며 찍은 12개 지역 사진에는 해안가에 버려진 스티로폼 부표, 갯벌에 버려진 쪽배 등 `쓰레기` 사진들이 주류를 이룬다.

"해안가를 걸으면서 오브제에 관심을 갖게 됐어요. `쓰레기`로 인식이 되는 이 오브제가 섬과 섬사람들의 시간이 고스란히 밴, 우리들의 자화상 같아서요. 그 오브제들을 찍으면서 몸에 체득된 많은 이야기들을 끄집어 낼 수 있었습니다." 해안가에 가라앉기 직전인 파손된 배 `라암도 5251`를 보면서 아버지가 들려주신 이야기를 떠올리는 식이다.

"정당리는 매년 음력 6월 4일이면 이 집 저 집 향이 피어 올라요. 제사를 지내는 거지요. 오래 전, 마을은 큰 슬픔을 겪었어요. 모래톱으로 일하러 갔던 배가 뒤집혀 마을 사람 약 20여 명이 목숨을 잃었습니다. 이렇게 불현듯 특정 오브제를 보면 과거 스토리들이 자연스럽게 연결되는 거예요."

손현주의 `안면도 오디세이`는 안면도 해안을 따라 걸으면서 겪은 온갖 모험담을 담은 일종의 `장편 서사사진전`인 셈이다. 원세연 기자

<저작권자ⓒ대전일보사. 무단전재-재배포 금지>