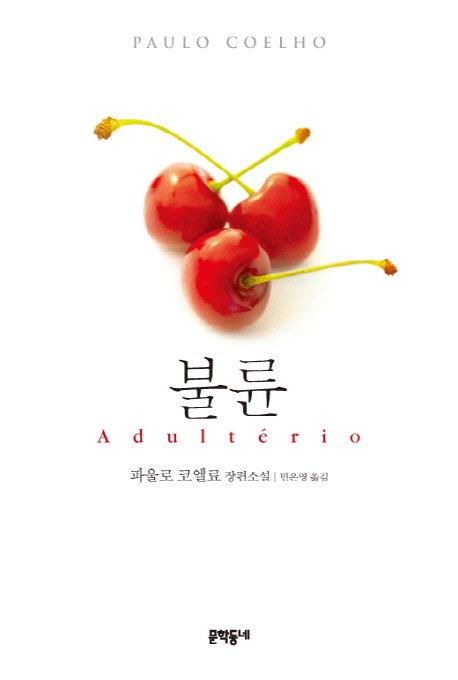

'언어의 연금술사' 파울로 코엘료 신작, 불륜 파울로 코엘료 지음·민은영 옮김 문학동네·360쪽·1만 3000원

하지만 우리는 서로의 신뢰에 기반한 또 다른 방식의 사랑이 '옳은 것'이라는 신념을 넘어, 그것이 도덕률로 굳어진 1부 1처제 사회에 산다. 오래된 연인이든 부부든 한 번쯤은 그와 그녀 아닌 다른 사람을 생각해보기도 하겠지만, 대다수의 사람들은 결혼의 안정감에 만족하며 잘 살아간다. 그러나 파울로 코엘료의 신작 '불륜'의 여주인공은 안정된 삶을 버티지 못하고 새로운 사랑을 좇는 모험을 감행한다.

주인공 린다는 스위스 제네바에 있는 유명 신문사의 인정받는, 게다가 예쁘기까지한 기자다. 결혼한지 10년이 지났어도 자신을 열렬히 사랑하며 '가장 부유한 스위스인 300인'으로 매년 경제지에 이름을 올리는 남편의 아내이자 나무랄 데 없는 두 아이의 엄마다. 누가 보기에도 완벽해 보이는 그녀의 삶에 어느 날 알 수 없는 공허와 불안이 찾아온다. 이 우울은 인터뷰한 한 작가의 말에서 싹 튼다.

"행복해지는 것엔 아무런 관심이 없습니다. 그보다는 삶을 열정적으로 살고 싶어요. 위험한 일이지요. 다음에 어떤 일이 벌어질지 절대로 알 수가 없으니까요."

'불쌍한 사람. 만족이란 걸 맛본 적이 없는거야'라고 생각했던 린다는 사랑하는 가족들을 위해 아침식사를 차리던 어느 날 문득 의문이 든다. '고작 이게 다야?'

자신이 결코 위험을 무릅쓰지 않는 사람임을 깨달은 것이다. 알 수 없는 무기력에 매일 밤 잠 못 들고 눈물을 쏟으며 남모르는 우울에 시달리던 그녀는 취재차 고등학교 시절 남자친구이자, 재선을 노리는 정치인이 된 야코프를 만난다. 수년만에 재회한 그날, 충동적으로 '뜨거운 사랑'을 나눠버린 린다는 야코프와의 만남을 거듭하며 죄의식과 흥분감 사이에서 혼란스러워 한다.

"나는 왜 저렇게 멋진 아이들의 엄마여야 할까? 왜 남편을 만나 사랑에 빠졌어야 했을까? 저 사람을 만나지 않았다면 지금 나는 자유로운 여자일텐데…. 미쳤구나. 가까운 정신병원으로 달려가는 편이 낫겠다. 그런 생각은 해선 안 되는 거니까. 그래도 그런 생각이 머릿속을 떠나지 않는다."

콧대 높은 야코프의 아내 마리안을 음해할 계획까지 세우는 린다. 커져버린 감정을 주체 못하고 어쩌다 두 부부가 모인 자리에서 야코프와의 관계까지 망쳐버린 그녀는 절망의 늪에 빠진다. 더 이상의 나락이 없을 것 같던 시간의 끝에 그녀를 잡아준 진정한 사랑은 무엇이었을까?

책의 주인공들은 세속적 눈으로 봤을 때 하나같이 잘난 인물들이다. 그들 중 누군가 성공에서 멀거나 무언가 결핍된 인물이었다면 순수한 욕망 자체로서 사랑의 의미가 희석됐을지도 모르겠다. 요즘은 꼭 그렇다고 만은 할 수 없지만 만인 앞에 정말 평등한 건 사랑이 아닐까.

'불륜'이라는 직설적인 제목처럼 책의 줄거리도 직선적이지만 여주인공의 내면은 참 '카오스'적이다. 코엘료는 '진정한 사랑과 자유'를 이야기하기 위해 여주인공의 내면을 섬세하고 예민하게 포착했다. 그러나 공허와 허무에 빠졌을 때 문득 찾아온 사랑과 나의 모든 것을 온전히 사랑하고 이해하는 배우자라는 설정은 '기혼자들의 판타지'에 가깝지 않나 싶다. 최정 기자

<저작권자ⓒ대전일보사. 무단전재-재배포 금지>