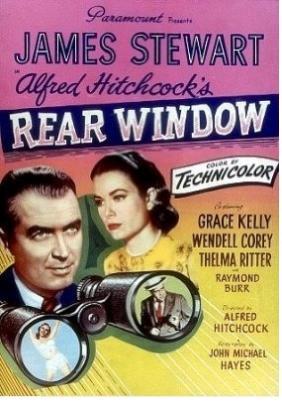

이창 (1954년 作)/알프레드 히치콕 감독

스릴러 장르의 백미는 서스펜스 장치에 있다고 해도 과언이 아니다. 서스펜스의 사전적 의미는 지속적 긴장감 정도로 해석될 수 있는데, 영화에서의 효과는 관객으로 하여금 미리 무언가를 기대하게 만들어 이로 인해 조성된 불확실한 미래에 대해 나름대로 적극적인 추론을 동반한 참여를 이끌어내는데 있다. 궁극적으로 서스펜스는 관객에게 영화를 계속 보고 싶게 만드는 원동력으로서의 역할을 수행하는 지적인 장치다. '미션 임파서블1'의 주인공 이안은 임무를 완수해야 함은 물론 단서와 정황만 있을 뿐 아직 밝혀내지 못한 내부의 적까지 상대해야 한다. '본' 시리즈의 기억을 잃은 본은 기억을 되찾는 과정 속에서 자신이 속해있던 비밀조직과 사투를 벌여야 한다. 이 과정에서 관객은 영화가 끝날 때까지 이안과 본에게 닥칠 미지의 위기상황을 상상하며 과연 누가 그의 진정한 적인지를 추론하며 영화에 적극적으로 빠져 들게 된다.

그런 서스펜스 효과의 마스터피스라 불리는 감독이 바로 알프레드 히치콕이다. '39계단', '현기증', '새', '이창' 등 수많은 명작들을 통해 히치콕이 구축한 서스펜스의 세계는 그것 자체로 성문법적 지위를 획득한 영화문법이 되었고 전 세계의 영화감독들-세대와 시대를 막론하고- 에게 지대한 영향력을 행사하게 되었다. '이창'은 영화가 제시하는 제한된 프레임의 효과에 관한 직접적인 묘사로 가득한 영화다. 영화의 주인공은 제임스 스튜어트가 연기한 휠체어에 갇혀 있는 남자 제프로, 그는 다리가 부러져서 엉덩이까지 올라오는 무거운 깁스를 한 채 꼼짝없이 누워 지내고 있는 유명한 사진작가다. 제프는 정기적으로 방문하는 두 사람(보험회사에서 파견한 간호사인 스텔라와 약혼녀 리자 프리몬트)을 만날 때를 제외하고 하루 온 종일 카메라의 렌즈를 통해 거리낌 없이 이웃들을 몰래 관찰하는 것을 낙으로 삼고 있다.

카메라의 렌즈를 통해 이웃들의 비밀을 염탐하는 그의 시선은 대단히 선택적이고 관음적이다. 이창은 영화관 안에서 감독과 카메라에 의해 선택되어진 제한된 프레임을 통해 낯선 자들의 사생활을 관찰하는 우리의 모습 그대로다. 제프는 누군가의 파티를 훔쳐보고 평범한 부부를 관찰한다. 그러다 하루 종일 침대에 누워있는 아내와 그 아내로 인해 비참해 하는 남편에 포커스를 맞춘다. 어느날, 이 아내의 모습이 더 이상 보이지 않게 되자 제프는 살인사건이 있었을 거라 의심하기 시작한다. 그는 망원 렌즈가 달린 카메라로 여기 저기를 바라본다. 톱, 여행가방, 정원을 새로 판 흔적…. 흡사 영화의 카메라가 하는 방식 그대로다. 그리고 그가 도출하는 자신의 결론을 우리도 똑같이 도출해낸다. 살인사건이다! 이것은 대단히 지적인 과정이다. 그리고 곧이어 앞서 말한 히치콕의 서스펜스 장면들이 등장하기 시작한다. 제프는 자신의 움직임이 불가능하다는 이유로 자신을 방문하는 두 여자를 조종해 사건을 조사하게 만든다. 여자들은 지켜보기만 할 뿐인 남자를 대신해서 살해용의자의 아파트에 잠입하는 것을 마다하지 않는다. 제프가 보듯 관객 역시 다가오는 위험을 본다. 물론 제프와 관객은 아무 것도 할 수 있는 게 없다. 위험을 알릴 수도 움직일 수도 없다. 이것이 이창의 서스펜스다. 일찍이 히치콕은 서스펜스와 서프라이즈의 차이점에 대해 다음과 같이 구분한 바가 있다. '테이블 밑에 폭탄이 터지면 그건 서프라이즈다. 테이블 밑에 폭탄이 있다는 것을 알지만 그게 언제 터질지 모른다면, 그것은 서스펜스다'라고 말이다. 요즘의 스릴러 장르 영화들의 대다수는 어둠속에서 예기치 않게 등장하는 위험에 의존하는 경향이 짙다. 이런 반복된 서프라이즈는 찰나의 쾌감과 동요만 선사한 후 빠르게 사라질 뿐이다. 그런 면에서 히치콕의 이창은 영화 내내 서스펜스 효과를 구축하는데 충실히 복무한다. 관객이 눈치 채지 못하는 사이 서스펜스는 차곡차곡 관객의 기억 속에 충실히 저장되고 최후의 클라이맥스에 이르러서는 이론의 여지없이 지적쾌감의 절정에 오르게 되는 것이다. 그것이 바로 스릴러 영화의 대부 히치콕의 마스터피스 이창이다.

<저작권자ⓒ대전일보사. 무단전재-재배포 금지>